郑信(Taksin,1734-1782)是泰国(暹罗)历史上的一位华人国王。我在泰国南部的洛坤(Nakhon Sri Thammarat,又译那空是贪玛叻,洛坤是Nakhon的音译)看到了两尊他的雕像、一条以他的名字命名的大街(Thanon Taksin)和两条以他的名字命名的小巷(Soi Taksin)。泰国首都曼谷的吞武里区过去是郑信的王宫所在地,现在有多处有关郑信的纪念设施,但洛坤是一座远离曼谷750公里的泰南小城。为什么这里至今还在如此这般地纪念郑信?更离奇的是,洛坤当地的一位统治者居然声称自己是郑信的遗腹子。现在统治泰国的曼谷王朝(拉达那哥欣王朝)是推翻郑信的统治建立的,洛坤的统治者却声称自己是前朝国王之子,这极不寻常。因为中国历史上看惯了太多斩草除根或者隐姓埋名的故事。洛坤的种种反常现象一定有其原因。

洛坤大佛塔寺内的郑信塑像,作者拍摄于2024年8月29日。

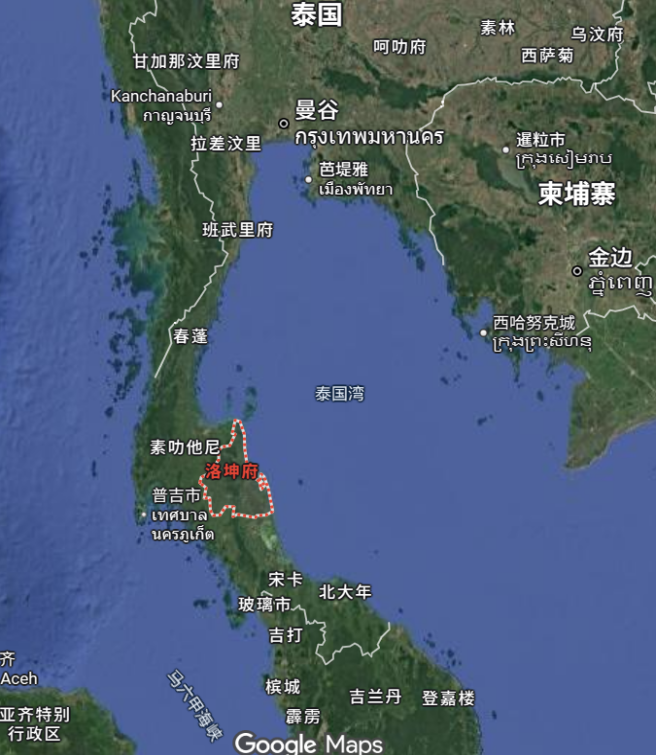

现代泰国洛坤府的位置。府(Changwat)是现代泰国的省级行政区,华人习惯称府。

洛坤Phatthanaram寺内的郑信塑像,作者拍摄于2024年8月29日。

华人国王

郑信在中文世界的名气很高,因为他是一位华人。明清时期,潮汕地区的居民大量下南洋谋生,当地的樟林古港也成了重要的海港。在南洋诸国中,暹罗(后来的泰国)又是潮汕移民的重要目的地,现代泰语中甚至有大量的潮州方言词汇。泰国的正史中都不记载郑信的早年经历,我们现在对他早年事迹的了解主要依靠泰国学者后来的研究以及中国学者民国以后的研究。据说郑信的父亲郑镛(又名郑达)出生于广东潮州府澄海县的华富村。这里至今还能看到一座号称1782年修建的郑信衣冠冢(1985年“重修”)。大概在雍正年间,郑镛来到当时的暹罗首都阿瑜陀耶(大城),成为一名经营博彩业的商人,后来又包揽赌税,积累了一些财富,甚至还获得了三等爵位“帕(Phra)”。当时暹罗的爵位共分五等,一等最高,三等爵位已经不低。郑镛娶当地一位暹罗女子为妻,生下了郑信。“信(Sin)”在泰语中表示“财富”,现在泰国有家银行就叫“Aom Sin”,意为“储蓄”。年幼的郑信按照暹罗的传统到寺庙中做小沙弥,接受了寺庙教育,并且掌握了多种语言。

当时暹罗博彩业中的赌场、赌客和包税商都以华人为主,为暹罗政府提供了很多财政收入。郑镛和当时暹罗的财政大臣关系密切(但似乎有所夸大),郑信也被其收为义子,郑信的名字也是义父所取。也正是靠义父的关系,郑信得以进入宫廷,成为暹罗国王的护卫亲兵(mahatlek)。按照暹罗制度,国王的亲兵往往由暹罗达官显贵的子弟和外邦诸侯送来的质子充任,这些人后来也往往因为国王的信任而出任高官。郑信之后就被任命为达府(Tak)的地方长官,获得了二等爵位“披耶(Phraya)”,因此他也被称为披耶达信。中文资料中也称他为郑昭,但昭只是泰语“Chao”的音译,意为“王”也泛指一般的“老爷、大人”,相当于英文中的“Lord”,因此郑昭并不是郑信真正的名字。

1767年,缅甸军队攻陷暹罗首都阿瑜陀耶,繁荣了四个多世纪的阿瑜陀耶城被彻底焚毁。在阿瑜陀耶陷落以前,郑信率领一小股军队突围而出,最后到达阿瑜陀耶东南的尖竹汶(Chanthaburi庄他武里)。以此为据点,郑信创立了后来的暹罗吞武里王朝。至于说郑信是如何从阿瑜陀耶突围的,至今成谜。阿瑜陀耶被攻破以后,暹罗国王也被杀,当时的暹罗陷入了诸侯割据的混乱时期。除了郑信所在的尖竹汶,当时还有五个割据一方的势力。第一个是驻守在阿瑜陀耶北面的缅人苏基(Suki,缅语中指“将军”),缅军破阿瑜陀耶后大部北上,与清朝作战,只留下一小股部队在暹罗,由苏基统帅;第二个是控制北部地区的昭披耶彭世洛(Chao Phraya Phitsanulok),他驻扎在彭世洛;第三个是控制东北部的僧人昭帕房(Chao Phra Fang),驻扎在程逸府宋客婆里(Sawangkhaburi),此人本是一位远离世俗的僧人,趁乱世带领一帮僧兵自立为王;第四个是控制南部地区的帕普拉特(Phra Palat),驻扎在洛坤;第五个是控制了东部地区的昭披迈(Chao Phimai),他驻扎在呵叻府的披迈(Phimai)。

郑信采取各个击破的方针,首先出兵中部地区,占领了吞武里(Thonburi,今曼谷对岸),击杀了驻扎在当地的一名投效缅人的暹罗头目。之后郑信领兵北上,在阿瑜陀耶击败了缅人苏基,光复了阿瑜陀耶。此时的阿瑜陀耶已经沦为一片废墟,郑信只好放弃了以此为都城的想法,转而回到了吞武里。1767年,郑信在吞武里称王,时年34岁。郑信在吞武里营建了王宫,其址尚存,现在是泰国海军部所在地。之后,郑信又击败了前来进犯的缅军,稳住了局面。为了重新统一暹罗,郑信便开始了对各地的征讨。第一个目标是北部的彭世洛,但没有成功,郑信便转而进攻势力较弱的披迈,果然取胜。不久,披耶彭世洛又病故,其弟继位,地位不稳。僧人昭帕房趁机出兵,吞并了彭世洛。如此,暹罗形成了北中南三方割据的局面。郑信首先派军进攻南部的洛坤,但没有成功,于是决定亲率水师征讨洛坤。洛坤统治者帕普拉特弃城而走,一路向南逃到了北大年,最后被北大年城主俘获献给了郑信。郑信封自己的侄子统治洛坤,即率军队北返吞武里。回到吞武里之后,郑信又派兵北上击败了北方的僧人武装集团昭帕房。最终暹罗在1770年重新归于一统。郑信用了三年即完成了国家的再次统一。

在郑信统一全国的过程中,通銮(Thong Duang,后来的拉玛一世)兄弟发挥了重要作用。据说郑信和通銮幼时在同一间寺庙做沙弥,关系要好。早在郑信从尖竹汶起兵的时候,通銮就派弟弟汶玛(Bunma)送来了郑信流落在外的母亲。在定都吞武里之后,通銮兄弟两人都开始追随郑信。在征伐披迈、洛坤以及宋客婆里各地的战争中,通銮兄弟都居功甚伟,成为郑信的左膀右臂。

郑信的功劳不仅在于重新统一了暹罗,更重要是他将周边的许多小国都纳入到了暹罗的势力范围之中,大大扩展了暹罗的地区影响力。郑信虽然统一了暹罗,但暹罗以北的清迈(今泰国清迈)仍然处在缅甸的占领之下。1770年,缅军从清迈南下进犯暹罗,郑信亲率军队北上抵御,一直打到清迈城下,但未能攻下,只好撤军。1774年,郑信再次北伐清迈,终于攻克清迈,驱逐了缅人统治者,册立当地统治者统治清迈,清迈遂成为暹罗属国。通銮弟弟汶玛还娶了当地一位统治者的妹妹为妻。

历史上的柬埔寨非常强盛,但到了18世纪已经衰落了。郑信早在统一暹罗之前就已经卷入到了柬埔寨事务当中,当时郑信正打算出兵洛坤,柬埔寨发生内乱,请求郑信介入,郑信即派通銮兄弟出兵柬埔寨,但因为有人谣传郑信在征洛坤途中阵亡,通銮兄弟又紧急撤回,是次征柬埔寨并没有什么战果。1771年,郑信率水军,通銮率陆军两路进攻柬埔寨,最终取得胜利,并扶持一位柬埔寨王子为柬埔寨国王,柬埔寨也成了暹罗属国。1778年,郑信介入到老挝万象国的内战当中,攻克了老挝占巴塞国和万象国,两国也成为暹罗的属国。至此,暹罗在郑信的统治下国力达到前所未有的强盛,周边诸小国纷纷朝贡暹罗,有学者称之为“吞武里朝贡体系”。进献金银树是暹罗属国表示臣服的重要方式,钱盛华和安敏对此有很好的研究。

在郑信的经历当中,南部城市洛坤与他的交集并不多。尽管郑信在1769年亲赴其地,但洛坤似乎也没有大肆纪念他的理由。

今汕头市澄海区华富村的郑信衣冠冢,作者拍摄于2021年7月11日。

泰南第一城

洛坤是泰国南部一座历史悠久的古城,其历史甚至比1351年建立的暹罗古都阿瑜陀耶城还要早。现在已知的洛坤历史的最早开端是在公元775年。根据当地发现的一块梵文碑铭,当时室利佛逝(Sri Vijaya,今印尼苏门答腊岛一带)的统治者下令在当地修建了三座佛塔,以礼敬佛陀、持莲观音(Padmapani)和金刚手菩萨(Vajrapāṇi)。这证明洛坤早在公元8世纪时就已经是一个比较重要的政治和文化中心。不过,这方碑铭中并没有明确出现洛坤的名字,只是这方碑的发现地被认为是洛坤。另有存疑的史料记载洛坤的统治者Sujita在10世纪末介入了哈里奔猜(今泰国北部南奔)和罗斛(今泰国中部,即暹罗的前身)之间的战争,并征服了罗斛。这位统治者Sujita甚至可能就是《宋史》中朝贡宋朝的丹眉流(单马令的异译)国王多须机。

真正可以完全证实洛坤早期历史的碑铭是《暹罗碑铭集》中的第24号碑。这方纂刻于1230年的梵文碑铭称呼洛坤的统治者旃陀罗跋奴(Candrabhānu)为“Çri Dharmarāja 之王、Tāmbralingam 的统治者”。这说明当时的洛坤已经是一个相对独立的强盛政权。法国学者赛代斯(George Cœdès,1886-1969)正是根据这方石碑提出洛坤就是宋元时期中文文献中出现的单马令,单马令即Tāmbralingam的对音,意即红色的林迦。洛坤历史上的高光时刻正是在旃陀罗跋奴在位时期。传说中的洛坤创建者Sri Thammasok可能就是他。还有史料记载,旃陀罗跋奴在1250年前后两次进攻斯里兰卡,足见当时洛坤的强盛。洛坤一直被称为“十二生肖城”,即洛坤也在马来半岛上有自己的附属城邦,不过实际上的附属城邦并不一定是十二个。现代洛坤城的城徽就是十二生肖围绕着洛坤大塔。根据传说,先有大塔,后有洛坤城。

洛坤大佛塔, 作者拍摄于2024年8月29日。

然而,因为本身地域狭小、资源匮乏,洛坤很快就衰落了。随着海上贸易的相对衰落以及周围地缘政治格局的变化,洛坤的繁盛很难再维持。根据1292年纂刻的兰甘亨石碑(最早的泰文石碑),当时暹罗素可泰王朝(1238-1438)的兰甘亨大帝成功迫使洛坤臣服。根据洛坤当地流传的史料,洛坤则是在暹罗阿瑜陀耶王朝(1351-1767)初期成为了暹罗的属国。无论如何,洛坤最晚在14世纪中后期就已经成为了暹罗的属国,并按照一定的频率向暹罗进献金银树和贡物。

尽管洛坤在今后相当长的一段时期内都臣服于暹罗,但仍然在文化和政治上维持着一些特殊地位。首先,洛坤是南传上座部佛教传入暹罗等地的重要中转站。广义的佛教起源于印度次大陆,但现在东南亚诸国所流行的这一支南传上座部佛教具体来说起源于公元前三世纪的斯里兰卡。南传上座部佛教与北传佛教相比有比较容易分辨的两大特征:第一,菩萨信仰不发达;第二,以巴利语经典为圣典。因为地理位置的原因以及海外贸易的影响,洛坤很早就引入了斯里兰卡的佛教。据说,兰甘亨大帝征服洛坤之后就注意到了洛坤当地发达的南传佛教信仰,因此从洛坤迎请高僧到王都素可泰,此即南传上座部佛教传入暹罗之始(真实的过程可能相当复杂)。洛坤的市中心的玛哈泰寺大佛塔据说始建于公元13世纪,信徒们认为下面埋葬着佛陀的舍利子。现在泰国有三尊最著名的国宝级佛像,这三尊佛像都曾经供奉在洛坤。虽然这些关于佛像的传说已经很难考证真伪,但也反映了洛坤在佛教史上的显赫地位。郑信进入洛坤城之后按照传统参拜了洛坤大佛塔,并且向当地的僧侣进行了布施仪式。郑信还从洛坤带走了一部完整的巴利三藏经,大大推动了暹罗境内的佛教复兴。

其次,洛坤在古代暹罗的政治体系中一直处在比较特殊的地位。在暹罗征服洛坤初期,洛坤可能维持了一段属国地位(Prathetsarat),即洛坤由当地的世袭统治者统治。洛坤只是在形式上保持了对暹罗的臣服,对内维持着高度自主。因为史料缺乏,学者们对15世纪之前暹罗和洛坤的关系知之甚少。到了暹罗王戴莱洛迦纳(Borommatrailokkanat,1448-1488年在位)改革时期,洛坤从属国被降级为主要的八大城镇之一,泰语称为“Phraya Maha Nakhon”,成为暹罗事实上的一个省级政区。这些大城镇的统治者部分由暹罗王子充任,部分由暹罗任命的官员充任。洛坤的统治者似乎并不是暹罗的王子,但暹罗对洛坤的控制也明显增强了。典型的表现是洛坤的统治者被纳入到全国统一的萨克迪纳制当中。到了16世纪晚期的暹罗王纳黎萱(Naresuan,1590-1605年在位)时期,暹罗废除了Phraya Maha Nakhon制度,开始对全国的城镇实行分级管理。全国的城镇依据重要性和规模被分为三级,洛坤和北部的彭世洛成为唯二的两个一级城镇,其城主享有最高的萨克迪纳等级,与暹罗中央政府的最高官员级别相等。因为远离暹罗的统治中心,洛坤多次发生叛乱。文献明确记载的第一次洛坤的叛乱发生在16世纪晚期,之后洛坤又多次反叛暹罗的统治。

暹罗王在1629年任命日本人山田长政为洛坤城主。一个外国人都能成为洛坤城主,此事也说明了暹罗实现了对洛坤的深度控制。不过,因为马来半岛地区远离暹罗的统治中心,暹罗很多时候需要洛坤的协助才能维持对马来半岛地区的统治。马来各邦国进贡暹罗的金银树都是先送到洛坤再一起送到暹罗。洛坤仍然维持着对马来半岛诸城邦的统领地位,是当之无愧的泰南第一城。

传说中的洛坤创建者 Sri Thammasok,作者拍摄于2024年8月29日。

阿瑜陀耶日本村的山田长政纪念雕塑,泰语称其为Okya Senaphimok,作者拍摄于2023年7月16日。

郑信的遗腹子

1765年,新兴的缅甸贡榜王朝发动数路大军对暹罗展开了攻击,最终在1767年初攻破了暹罗首都阿瑜陀耶。当时,洛坤的城主奉命到缅甸丹老(Mergui)一带抵抗缅甸的南路大军,但再也未能返回。身为洛坤副城主的帕普拉特(又名努)趁机自立,控制了洛坤,成为乱局中的一方割据势力,直到1769年被郑信平定。郑信任命了自己的侄子为洛坤统治者,并且再次提升洛坤为属国。洛坤在理论上领有春蓬(Chumphon)以南的马来半岛各地。帕普拉特则被带回吞武里,他将自己的两个女儿嫁给了郑信。1776年,帕普拉特被郑信送回洛坤继任洛坤城主,并继续享有属国国王的地位,可以自己任命洛坤的各级官员。后来,郑信听闻帕普拉特的副王昭帕(Chao Phat)的妻子(也是帕普拉特的女儿)去世了,于是郑信将帕普拉特先前献给自己的两个女儿中的一个又赐给了洛坤副王昭帕。这位郑信的妃子来到洛坤后生了儿子昭内(Chao Noi)。据说这位妃子在离开郑信时就已经怀了昭内,昭内的父亲其实是郑信,昭帕只能说是他的养父。

1782年,吞武里城中发生叛乱,郑信召集在柬埔寨前线的通銮返回。通銮迅速平定了叛乱,但国家大权也落入了他的手中。据说当时的郑信已经精神失常,因此通銮下令处死了郑信,自立为王。曼谷王朝由此建立,通銮就是后来所称的拉玛一世。

1795年成书的泰语《吞武里王朝编年史》对郑信之死有如下记载:

小历5月下半月第9日,第7日(1782年4月6日,周六),早上八时,陛下(指拉玛一世)率军自暹粒返回,在菩提寺(即今泰国大皇宫庞的卧佛寺)前的圣座亭扎营。大小官员们一起来邀请陛下登上皇家御舟,朝着皇宫渡过(湄南河)来到卢坤圣座亭。长老们与王室成员、学者领袖一起来觐见陛下。于是(陛下)颁布谕旨咨询道:“当国王(指郑信)业已抛弃正直与美德、行如此不义之事时,(我们)认为他已经成为国家巨大的敌人和阻碍,决不能姑息留用。请求将其废黜并处决。”另一方面,所有英勇的士兵都感到极度愤慨,于是立刻将国王及其所有的党羽带到城后的堡垒处决了。于是,僧侣、婆罗门、大臣、元老以及全体百姓便恳请并恭迎陛下(指拉玛一世)进行加冕典礼,成为君主,永远统治国家。国王(指拉玛一世)便去礼拜了玉佛像,随后驻跸于佛殿前的圣座亭。

《吞武里王朝编年史》接着记载,第二天有40名忠于郑信的贵族官员被杀。19世纪后期成书的《御书版皇家编年史》中还记载郑信在死前要求面见拉玛一世,士兵把他抬到了拉玛一世的宫殿前,拉玛一世向他挥了挥手,并未让郑信上殿,然后郑信就被带到了维猜普拉西特堡垒前处死了。这部编年史也记载了拉玛一世继位后杀掉了很多郑信的“党羽”,但并未交代新政权如何处置了郑信的后妃与子孙们。

位于曼谷的泰国海军部,作者拍摄于2023年6月14日。

位于泰国海军部的郑信雕塑,此地就是当年郑信被处决之地,作者拍摄于2023年6月14日。

拉玛一世登基以后认为郑信给洛坤城主帕昭(Phrachao相当于属国国王)的地位太高了,于是他下令将洛坤城主降级为昭披耶(Chao Phraya),洛坤等于重新回到了一级城镇的地位。并且,洛坤统领的马来城邦也被减少了数量,实力最强的宋卡被划为暹罗的直属省份,大大削弱了洛坤的影响力。史料中未记载当时的洛坤城主帕普拉特面对此事的反应,我们只知道1784年,拉玛一世下令废黜了他的洛坤城主之位,让他的女婿昭帕继承了他的职位。据说,正是帕昭的举报让帕普拉特失去了自己的城主之位。昭帕继位之后继续实行和亲的政策,向拉玛一世献出了自己的一个女儿,她和拉玛一世生下了一名王子,这名王子后来还成为了暹罗王拉玛三世(1824-1851年在位)时期的暹罗副王。

昭帕的职位在1811年传给了昭内,就是那个被怀疑为郑信儿子的人。根据Sturat Munro-Hay的研究,昭内是郑信的儿子这种说法在昭内生前就已经流传开来,连英国人亨利·伯尼(Henry Burney,1792-1845)对此都有记录。伯尼倾向于认为昭内确实是郑信的儿子,他指出昭内的皮肤更白,看起来更像是华人。而昭帕的另一个儿子皮肤颜色则深得多。

昭内在当时暹罗的政局中是一位呼风唤雨的大人物,尤其是他主导了暹罗在马来半岛的政策。前文提到的拉玛三世的副王理论上是昭内的外甥(如果昭内真的是昭帕的儿子的话)。而且昭内也向拉玛三世献出了自己的两个女儿(一说是四个)。因此,昭内和曼谷的暹罗王室有着很复杂的亲属关系。

昭内在暹罗平定吉打叛乱的过程中发挥了重要作用。吉打(Kedah,今属马来西亚)是暹罗在马来半岛上的重要属国,也归洛坤节制。1786年,英国东印度公司从吉打苏丹手中得到了槟榔屿,1800年,英国政府又从吉打得到了槟榔屿对岸的威省,英国政府在马来半岛区域的扩张逐渐成为了暹罗的巨大威胁。更让暹罗不安的是,吉打在1821年拒绝按照传统进献金银树和贡物并且和暹罗的宿敌缅甸有了一些勾连。同时吉打也拒绝帮助暹罗打击同样拒绝进贡的霹雳州(Perak,今属马来西亚)。如果吉打的公开反叛行为不得到遏制,暹罗在马来半岛的统治有崩溃的危险。1821年,昭内率军攻占了吉打首府,吉打苏丹逃到了槟榔屿,得到了英国人的庇护。暹罗建立了对吉打的直接统治,昭内的一个儿子被任命为吉打统治者。然而,吉打原苏丹流亡在外,不断煽动反叛,暹罗对吉打的统治一直处在动荡当中。1831年和1838年,吉打两次叛乱,暹罗都是依靠昭内才平定了叛乱。1842年,拉玛三世同意让流亡的吉打苏丹复位,同时拆分了吉打的领土,吉打的动乱才最终结束。

昭内也在《伯尼条约》的签订中发挥了重要作用。早在1821年暹罗进攻吉打之时英国政府就表示了对吉打局势的关切,因为英国担心暹罗会趁机收回槟榔屿,好在暹罗后来并未对槟榔屿提出诉求。1825年,洛坤城主昭内因为雪兰莪(Selangor,今属马来西亚)拒绝纳贡而意图攻打雪兰莪,英国政府表示反对,甚至槟榔屿的总督还派出了军舰阻遏洛坤的舰队。英国代表亨利·伯尼发现洛坤正在组织一支陆上力量协助霹雳去进攻雪兰莪。伯尼威胁这将引发和英国的直接冲突。在这种情况下,双方签订了一个条约草案,洛坤承诺不会攻击霹雳或者雪兰莪,而英国则承诺不干预吉打的局势。双方进一步同意到曼谷签订暹罗和英国之间的正式条约以协调解决通商和马来半岛局势方面的争议。当时英国正处在第一次英缅战争当中,战局还并不明朗。而暹罗国王拉玛三世也继位不久,双方都需要一个条约缓和彼此的关系。于是,亨利·伯尼率领使团到了曼谷继续谈判,昭内也成为暹罗方面的三个代表之一,深度参与了暹罗政府和英国政府之间的谈判。1826年6月,英国和暹罗签订了《伯尼条约》。双方在条约中约定了保持对彼此的友好关系,双方不得阻止在各自领土上的自由贸易,同时英国尊重暹罗对各个马来属邦的权利,而暹罗则尊重英国对槟榔屿以及威省的占有。暹罗和英国都尊重霹雳的独立自主。英国不得阻止霹雳按照传统向暹罗进献金银树。英暹双方均不得攻击霹雳。英国不得允许雪兰莪进攻霹雳,暹罗也不得进攻雪兰莪。由此,马来半岛上的危机得以缓和。

昭内在1838年去世,第二年他的一个儿子被任命为洛坤城主。1867年,他的这个儿子去世后又将职位传给了自己的儿子,直到19世纪末暹罗实行行省制改革之后昭内家族对洛坤的控制才终结。洛坤城主的职位在19世纪实际上是世袭的。除此之外,根据Sturat Munro-Hay的研究,昭内的34个子女中有多个儿子充任了南部各地的各级城主,甚至还有一个儿子担任了阿瑜陀耶的城主。暹罗国王拉玛三世、四世和五世的后宫中都有昭内的女儿做妃子。昭内家族实际上已经成为整个暹罗国内的一大显赫家族。现在洛坤府政府大院内还有昭内的纪念雕塑,描绘了他人生中的种种功绩。昭内的后裔使用Komarakul Na Nagara(任阿瑜陀耶城主的一支)和Na Nagara(任洛坤城主的一支)两个姓氏,至今仍活跃在泰国的各个领域。

今洛坤府政府院内供奉的帕兴佛, 作者拍摄于2024年8月29日。

今洛坤府政府院内的昭内塑像, 作者拍摄于2024年8月29日。

早期史料中并没有明确的记载说昭内是郑信的儿子。大概是在昭内开始担任洛坤城主的时候这种说法开始流传开来,昭内似乎也从未回应过这种传言。1920年,暹罗中央学术研究会编成了《旧族谱第一集》,其中系统记载了郑信的各代后裔,但其中并未收录昭内家族。1937年,暹罗学者吴福元编成了《旧族谱第四集》,系统增补了郑信后裔的情况,昭内被列为郑信的第26个直系后代。暹罗艺术厅公开出版了此书,算是官方承认了昭内郑信后裔的身份。陈毓泰将此书翻译成了中文,其手稿保存在中山大学。

昭内到底是不是郑信的儿子这个问题可能永远也不会有答案,就像有人传言秦始皇嬴政是吕不韦的儿子一样。或许洛坤作为一个半独立的政权确实需要一个显赫的、具有王室背景的统治者,而权倾朝野的昭内本人也乐见这种说法的广泛流传。时至今日,洛坤对郑信的纪念实际也是纪念洛坤本身独立于暹罗之外的光辉历史。洛坤从属国变成省份的故事体现了暹罗的国家制度建设一步步推进的过程,但我们也很容易看到在正式的国家制度之下是密密麻麻的个人亲缘网络,以至于分不清到底谁依附谁存在。

附表:本文中出现的洛坤城主